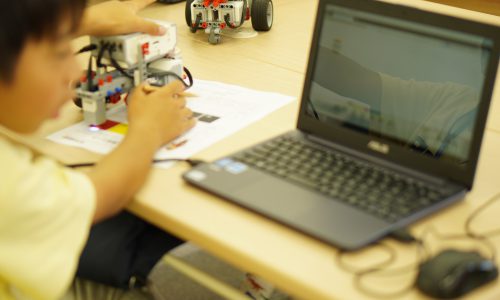

前回の記事でも紹介しましたが、プログラボの子ども達は、国際的なロボットコンテスト『WRO』に挑戦できます。7月に開かれたプログラボ内の競技会に参加した、とあるチームをフォーカスする形で、大会の模様をレポートします。

■本番で想定外の動きをするロボット

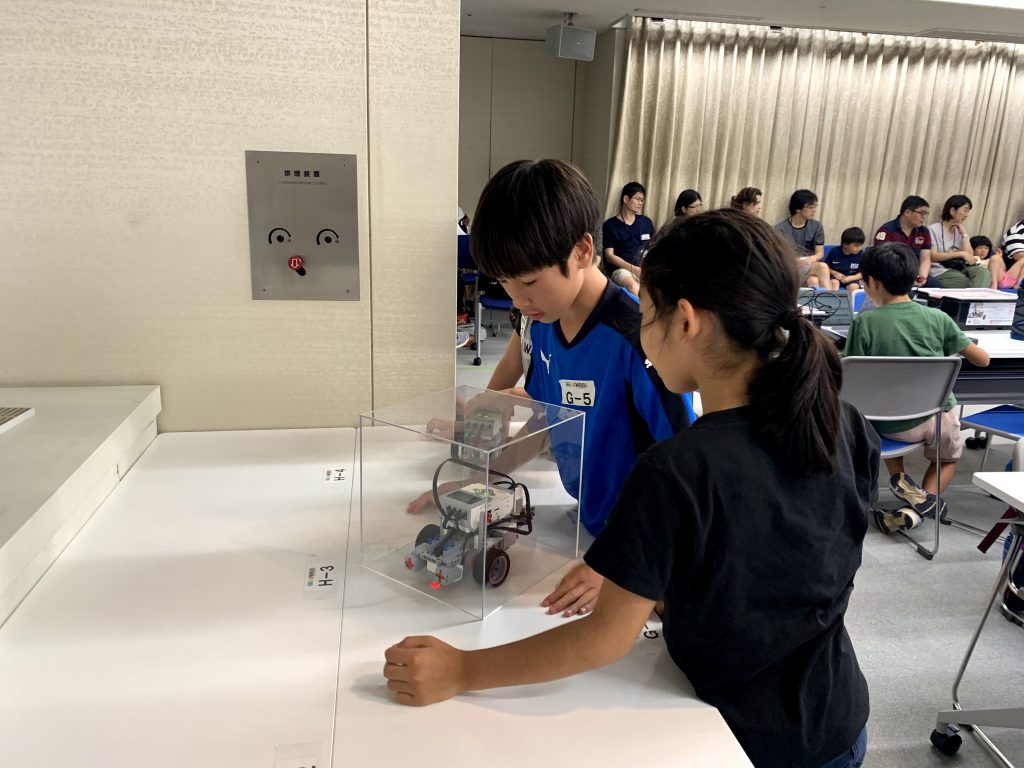

今回紹介するのは男女1名ずつのチーム。

普段は笑顔でふざけ合う2人。しかし、大会が始まると、2人は顔つきは真剣そのものに。

競技会は、調整と本番をそれぞれ2回実施するという流れ。

最初のロボット調整のときに、見当違いの動きを見せるロボット。

「教室ではうまく作動していたはずのロボットが、うまく動かない」

調整の後、1回目の本番。最初のミッションであるライントレースはなんとか成功したものの、すぐにコースから外れてしまう。想定していなかった事態だ。

ロボットプログラミングの難しさは、プログラムが同じでも、環境が変わればロボットの動き方も変わってくるという点にある。

例えば、センサーで反射してくる光の量を読み取って「色」を認識し、その情報をもとにしたプログラムを組む、という課題があったとしても、教室と大会の会場で使われている蛍光灯の光の違いなどで、センサーが異なる反応をしてしまうのだ。

机上のプログラミングと違い、現実の事象を相手にしているがゆえの難しさがそこにはある。

1回目の失敗の原因は、そういった環境の変化と当日大会開始直後に行った部品の交換が原因だった。当然、2人の顔にはいつも笑顔はない。

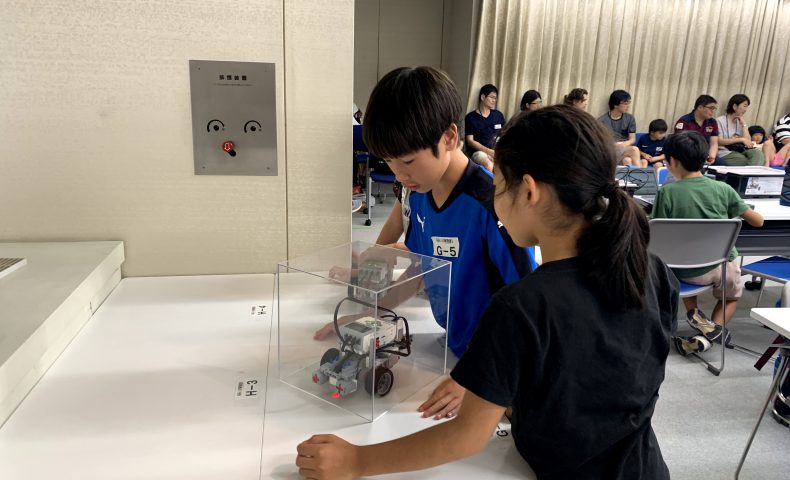

■2回目に向けた2人の決断は「プログラムをゼロから書き直す」

1回目の本番での失敗を経て、2回目のロボット調整。そこで2人は決断する。

「プログラムをゼロから書き直そう」

自然と2人で決めたことだった。

通常、大人でもそんな思い切った決断をすることは難しい 。

2回目の本番前の車検。残り時間、3秒で何とかプログラムを書き換え、更新し、時間ギリギリで車検を終える。

そして、2回目の本番。手に汗握りながら、2人はロボットをスタートさせた。

しかし、ロボットはまた思ったように動かなかった。2人の大会が、終わった。

■悔しさをバネにチャレンジする子ども達

大会の最後に事務局から「楽しかったですか?」という問いかけがあったが、2人は手を挙げなかった。代わりに「悔しかった人?」という問いかけには2人そろって挙手。

大会終了後、参加者である娘とその父親の会話を聞いていると、よほど悔しかったのか「来年も絶対に参加する!」と娘。

父親にも感想を聞くと「普段、明るく元気で少し能天気なところもある娘が、わずか数時間でだいぶ成長したように思えた」とのこと。

ロボットプログラミングは、簡単なように見えて奥が深い。

子ども達は試行錯誤を通して、物事は思った通りに進まない、という現実を知る。

想定外のことだって起きる。先生に言われたようにやっててもうまくいかないこともある。

しかし、ロボットを動かすことの楽しさを知っている子ども達は、諦めずに手と頭を動かしチャレンジする。トライ&エラーを繰り返しながらも前へ前へと進んでいく。

そのようにして“夢を実現するチカラ”が身につくのがロボットプログラミングなのだと、改めて感じさせられた1日だった。

この記事へのコメントはありません。